임대섭 조합원은 기자와 20년 전부터 알고 지내던 사이다. 먹고살기 바빠서 오랫동안 연락을 못 했는데, 조합원 인터뷰를 핑계 삼아 만났다. 그는 '비혼(非婚)' 입장이다. 여자 친구와 같이 살지만 결혼은 하지 않았다.

그런가보다 했다. 요즘은 결혼 대신 동거를 택하는 이들이 흔하니까. "같이 사는 여자 친구"라는 말을 들었을 때, 얼핏 떠오르는 얼굴이 있었다. '에이, 설마 아니겠지.' 20년 전 여자 친구와 지금 동거할 확률이 얼마나 되겠나. 캐묻는 건 예의가 아닌 것 같아, 궁금증을 억눌렀다. 그런데 임 조합원이 먼저 이야기했다. 그 여자 친구가 맞다. 중간에 5~6년 정도 헤어져 지낸 적은 있다.

"'비혼', 상대를 더 배려하게 돼요"

임 조합원이 여자 친구를 처음 만난 건 21년 전이다. 당시 임 조합원은 고등학교 3학년이었다. 십대 시절의 사랑을 평생 이어간다. 영화 같은 이야기다.

그는 왜 '비혼'을 결심했을까. "결혼 때문에 불행해지는 경우를 많이 봤어요. 그러면 이혼해야죠. 그런데 그게 뜻대로 되지 않아요. 부부 관계에도 '갑'과 '을'이 있는데, '을'이 이혼을 요구하면 '갑'이 거부하는 거죠. 약자인 '을'은 불행한 관계를 이어가야 하는 거예요."

다행히 여자 친구의 가족도 임 조합원의 이런 생각을 이해한다. 그들 커플이 왜 그런 생각을 하는지 아는 것이다.

'비혼'을 택하면 장점이 있다. 임 조합원은 건전한 긴장 관계가 생긴다고 했다. 상대를 더 배려하게 된다고 했다. 결혼이라는 법적 장치가 없다는 불안정성이, 오히려 서로를 더 가깝게 하는 것이다.

"동거 커플은 왜 가족 비자 못 받나"

하지만 불편함도 있다. 만약 아이가 생기면 절차가 까다롭다. 당장 급한 현안도 있다. 임 조합원은 뇌인지과학 연구자다. 대학원에서 박사 논문을 준비한다. 학위를 받고 나면, 박사 후 과정에 진입할 예정이다. 외국에 가야하는데, 문제가 생긴다. 함께 사는 여자 친구가 가족 비자를 받을 수 없는 것이다.

임 조합원은 헌법 소원을 낼까 고민 중이다. 학생이라서 비용이 걱정이다. 결혼 대신 동거를 택하는 커플이 늘어나고 있으므로, 공익 성격을 띤 소송이라고 본다. 뜻 있는 인권 변호사가 나섰으면 하는 게 임 조합원, 그리고 기자의 바람이다.

"나를 나로 규정하는 게 뭘까"

임 조합원은 석사 과정까지는 컴퓨터 공학을 전공했다. 그리고 몇몇 회사에서 소프트웨어 개발자로 일했다. 이런 이력을 가진 사람이 뇌인지과학에 관심을 두면, 공과대학에서 인공지능, 기계학습 등을 전공하는 게 보통이다. 하지만 임 조합원은 인공지능이 아닌 진짜 사람의 뇌를 연구하고 싶었다. 지금 연구하는 분야는 심리학에 가깝다.

직장에 다니던 어느 날, 우연히 읽은 책 한 권이 계기였다. <생각하지 않는 사람들>이라는 책이다. 당시엔 한국에 번역이 안 돼 있었다. 정보기술이 인간의 뇌를 어떻게 바꾸는지를 다룬 책이다. 확 꽂혔다. 이 책을 읽고 나서, 관련 전문 서적을 찾아 읽기 시작했다. 그리고 뇌인지과학을 제대로 공부하기로 마음먹었다. 그게 5년 전이다. 30대 중반에 새로운 공부를 시작한 셈이다.

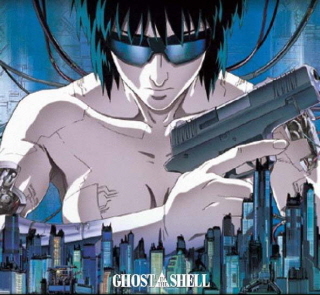

임 조합원은 "사람은 누구나 뇌과학자"라고 말했다. "나를 나로 규정하는 게 무엇인가", 이런 고민을 그는 오래 전부터 했다. 예컨대 나의 뇌를 그대로 복사해서 다른 사람에게 심는 게 가능하다면, 혹은 기계에게 옮길 수 있다면, 어떻게 되나. 나와 똑같은 기억을 갖고 있고, 똑같이 배우고 느끼는 무엇인가가 있다면, 그것과 나를 어떻게 구별하나. 이런 이야기를 하면, 대개는 공감한다. 누구나 한번쯤 품어본 궁금증이다. <공각기동대>, <메트릭스> 등에 대한 대중의 열광 역시 그래서라고 본다. 사람은 누구나 뇌과학자니까.

"식민지 조선의 독립운동을 일본 시각으로 보도하면…"

임 조합원에게 언론협동조합 프레시안에 가입한 이유를 물었다. 그는 중학생 시절부터 신문을 꼼꼼하게 읽는 버릇을 들였다. <프레시안> 역시 창간 직후부터 정독했다. 그러다 지난 2007년 '프레시앙' 캠페인을 접했다. 바로 가입했고, 지난 2013년 협동조합 전환과 함께 조합원이 됐다. 기사를 봤으니까 보상을 해야 한다는 게 이유였다. 그는 <한겨레> 역시 유료 구독을 한다. 그와 같은 맥락이라고 했다. 임 조합원은 예전처럼 자세히 신문을 읽지 못한다. 정치 상황이 우울한 탓도 있지만, 주로 논문 준비 때문이다. 페이스북 등 SNS 계정도 해지했다. 카카오톡마저 지웠다. 당분간은 이렇게 지낼 생각이다. 그래서 최근 뉴스는 자세히 알지 못한다. 다만 <프레시안>을 포함한 한국 언론에 바라는 점은 있다. 국제 뉴스를 제대로 다뤄달라는 거다. 예컨대 중동 문제 등에 대해 거의 모든 언론이 피상적으로만 접근한다. 이 문제에 관심이 적었던 독자는 기사를 읽어도 맥락을 알기 어렵다. 기사가 양과 질 모두 부실하기 때문이다. 게다가 철저하게 미국과 이스라엘의 관점이다. 미국 언론의 논조를 그대로 따른다."입장을 바꿔놓고 생각해 봐요. 일제 강점기 식민지 조선의 독립운동을 일본 시각으로만 보도하면 어떻게 될까요. 독립운동은 맥락없는 테러가 되는 거죠. 중동 문제를 미국과 이스라엘의 시각으로만 접근하는 것 역시 마찬가지라고 봅니다."

논문 준비에만 전념한다면서도, 그는 오래된 지인들과 정기적으로 외신 읽기 모임을 하고 있다. 기자와 만난 다음날(9일)도 모임이 있단다. 외국 언론과 한국 언론을 비교하며 읽는 버릇이 있는 임 조합원에게 부끄럽지 않은 신문을 만들려면, 기자 역시 갈 길이 멀다.

전체댓글 0