이십년 가까이 됐다. 대학원을 다니던 시절, 학교에서 일이 있어 자정이 가까운 시간에 귀가를 하던 길에 일어난 일이다. 반팔 티셔츠에 반바지, 샌들을 신고 배낭을 양 어깨에 멘, 옷차림 따위엔 신경 쓰지 않은 학생 복장이었다. 버스에서 내려 종종 걸음으로 찻길을 건너 인적이 드문 집 앞 막다른 골목길로 접어 들었다. 늦여름의 후덥지근한 밤 공기를 뚫고 희미한 가로등 빛이 보였다. 다소 어두운 그 빛에 의지해 50여 미터를 더 가야 집에 닿을 수 있었다. 우리 집은 경사마저 가파른 그 골목 제일 꼭대기 집이었다.

걸음을 더 빨리해 10여 미터를 걷던 중, 난 갑자기 큰 충격으로 골목길 한복판에 주저앉았다. 내 뒤를 따라 골목으로 꺾어져온 오토바이가 뒤에서 나를 친 것이다. 엉덩이에 큰 통증을 느꼈고, 바로 무릎이 푹 꺾였다. 눈앞이 캄캄해지더니 정말 별이 보였다. 그렇게 5분 가까이 일어나지 못했다.

오토바이 운전자도 적잖이 당황한 듯 했다. 주저앉은 내 뒤에서 "괜찮냐"고 연달아 물었다. "아저씨, 운전을 똑바로 하셔야지요." 신경질적인 답변을 했지만 엉덩이와 무릎은 쪼개질 듯 아팠고, 일어설 엄두도 나지 않았다.

'이 아저씨가 술이라도 마셨나', '경찰에 신고를 해야 하나 말아야 하나' 생각하고 있는 순간, 여전히 등 뒤에 있던 운전자가 내 겨드랑이 아래로 손을 뻗었다. 내가 일어나는 걸 도우려 한다고 생각했던 운전자의 왼쪽 손은 내 가슴을 움켜잡았다. 이 남자의 오른 쪽 손엔 어느 새 칼이 들렸고, 과도 정도 크기로 추정되는 칼날은 내 목을 겨눴다.

정말 눈 깜빡할 사이에 사고를 낸 운전자에서 괴한으로 변한 이 남성은 내 귀에 대고 거친 숨을 몰아쉬며 "말 안 들으면 죽여 버린다"고 속삭였다. 죽음의 공포! 그것도 여전히 내 등 뒤에 있어 얼굴 한번 못 본 낯선 이의 손에 갈갈이 찢겨, 이 남성이 나를 왜 죽이는지 이유도 모른 채 생을 마감할 수도 있다는 공포가 온몸을 엄습했다.

목에 칼이 들어온 순간, 예고된 수순은 이 괴한이 나를 성폭행하는 것, 그 다음은 정말 내 몸을 칼로 난도질하는 것뿐이었다. 핸드폰은 어깨에 멘 가방 속에 있었고, 골목길엔 인적이 끊긴 지 오래인 듯 했다. 그 순간 칼을 든 손에 미묘한 떨림이 있다는 것을 칼날이 얹어진 목을 통해 느껴졌다. '이 남자가 갈등하고 있구나. 어쩌면 나를 정말로 칼로 찌르지는 못할 수도 있다'는 생각이 들었다. 나는 정말 '어차피 죽을 거'란 심정이 들어 용기를 내기로 했다. 눈을 질끈 감고 남아 있는 힘을 짜내어 괴한의 손을 뿌리쳤다. 그리곤 '살려달라'는 말도 아닌, 그저 괴성을 지르며 집을 향해 달렸다. 한 발이, 곧 양쪽이 다 맨발이 된 채로, 정신없이 내달렸다.

여성 인질이 도망칠 것이라곤 생각 못 했던 괴한은 황급히 오토바이를 타고 쫓아왔다. 죽을 힘을 다해 달렸지만 당연히 오토바이가 나보다 빨랐고, 내 옆을 스쳐 지나갔다. 괴한은 막다른 골목 끝에서 오토바이를 돌려 나를 향해 달려왔다. 그때 처음 괴한의 앞 모습을 봤다. 나를 앞에서 치려고 하는구나 생각했지만, 겁만 주고 괴한은 오토바이를 타고 골목을 빠져나갔다.

집에 들어와 보니 다리엔 온통 멍이 들어있었다. 발은 새까맣고, 머리는 사납게 헝클어져 있었고, 옷은 먼지와 흙투성이었다. 그래도 이게 어딘가. 난 성폭행 당하지도 않았고, 죽지도 않았다. 그때 절감했다. 성폭행과 죽음은 개념적으론 서로 다른 일이지만, 현실에선 연결된 일이었다.

많은 사람들이 내가 정말 운이 좋았다고 생각할 것이다. 성폭행과 죽음의 위협에서 약간의 외상을 빼곤 멀쩡한 채로 집에 돌아올 수 있었으니까. 하지만 이게 말이 되는가? 나는 학교에서 공부를 하고 귀가 하는 아주 평범한 일상에서 한치도 벗어나지 않았고, 40여 미터만 더 가면 집이었다. 어느 누가 오늘 밤 낯선 남자의 손에 죽을 수도 있을 거라고 상상조차 할 수 있었겠나. 내가 운이 좋았던 건가, 운이 더럽게 나빴던 건가?

그날 밤, 살았다는 안도감과 동시에 목에 남은 칼날의 서늘한 기운 때문에, 사소하게는 아침 일찍 골목길 어디에선가 뒹굴 내 신발을 찾으러 가야 한다는 생각에, 한숨도 못 잤다. 앞 모습이라곤 오토바이를 탄 아주 짧은 순간 밖에 보지 못했기 때문에 (그것도 어둠 속에서) 신고조차 할 수 없다는 사실에 억울하다는 생각도 들었다.

다음 날 학교를 가려고 집을 나서는데 골목에서 마주친 이웃집 아주머니가 내게 힐난하듯 쏘아붙였다. "학생, 그러니까 일찍 일찍 다녀야지. 아저씨랑 내가 여자 비명 소리가 들려 거실 창문으로 내다봤는데, 끼어들면 더 큰일 날까봐 가만히 있었어. 다 큰 처녀가 세상 무서운 줄 알아야지." 여성 폭력 사건에서 이웃들의 도움을 기대하는 건 힘든 일이다. 1964년 미국에서 일어난 충격적인 사건이 이런 이웃들의 '방관자 효과'를 입증했다. 뉴욕에서 한 20대 여성이 귀가하던 길에 괴한에게 흉기로 공격을 당하고 도와달라고 외쳤다. 성폭행과 잔인한 폭력이 자행되는 35분 동안 무려 38명의 인근 아파트 주민이 이를 목격했으나, 아무도 경찰에 신고하지 않았고, 이 여성은 끝내 숨졌다. 난 이웃집 아주머니의 말을 듣고 크게 분노했으나, 어쩌면 그런 반응은 전형적인 것이었다. 당신은 집에 가던 어느 날 낯선 남자의 이유도 모르는 공격으로 성폭력을 당하거나 죽을 수 있고, 행여 이 장면을 이웃이나 행인이 목격할 수 있으나 그들의 도움을 기대해선 안 된다.

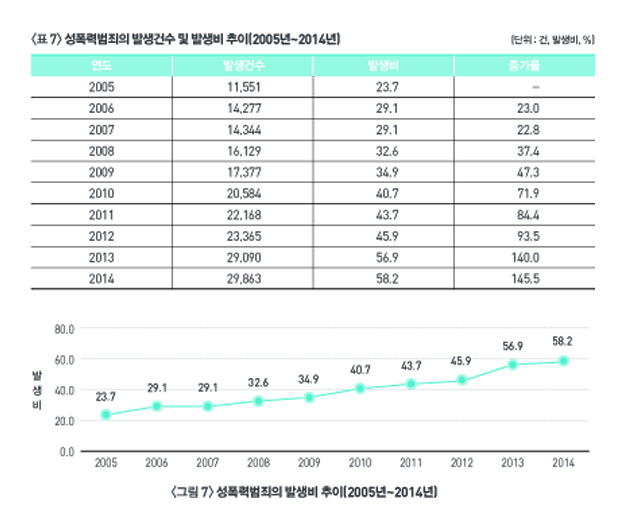

한국에서 성폭력 범죄는 2014년 2만9863건, 인구 10만명당 58.2건 발생했다. 성폭력 범죄는 지난 10년 동안 145.5%나 증가했다. 특히 강력범죄(흉악) 중 살인, 강도, 방화범죄는 지난 10년 동안 감소 추세를 보이고 있는 반면에, 성폭력 범죄는 약 2.5배나 증가하여 강력범죄(흉악)의 증가는 성폭력 범죄의 증가 때문인 것으로 나타났다(대검찰청 통계 참고). 상당수의 성범죄가 신고되지 않는다는 사실까지 감안하면, 실제 성폭력 범죄는 훨씬 비일비재하게 일어난다고 할 수 있다.

한국만의 문제인가? 그렇지 않다. 미국에서도 6.2분마다 한번씩 경찰에 신고되는 강간이 벌어지고 여성 다섯명 중 한명은 살면서 강간을 당한다.(<남성들은 자꾸 나를 가르치려 든다>, 리베카 솔닛 지음) 전 세계 여성들이 언제, 어느 곳에서, 어떤 남자의 손에 죽을지 모르는 일상 속에서 산다. 가해자들은 피해자에게서 '여성'이라는 차이와 대상화 밖에 찾지 못한다. 인간으로서 동질감과 공감은 전혀 느끼지 못한다는 점이 여성에 대한 폭력의 특징이다.

새삼스레 이십년 가까이 지난 일을 끄집어 낸 이유는 17일 서울 강남역에서 일어난 '묻지마 살인' 사건 때문이다. 평소 여자들에게 무시를 많이 당해, 범죄 당일 화장실에서 우연히 마주친 피해자를 "여자라서 죽였다"는 범인의 말에 많은 여성들이 분노하고 있다. 강남역 10번 출구엔 피해 여성을 추모하는 메시지와 조화가 쌓여 자연스럽게 추모 공간이 만들어졌다. 18일 저녁엔 피해 여성을 추모하기 위한 행렬이 줄을 이었다고 한다. 반면 인터넷엔 익히 예상됐던 바대로 "여자가 그 시간에...."라며 피해 여성을 비난하는 글도 쇄도하고 있다. 더 나아가 "여자는 죽어야 마땅하다"는 식의 여성 혐오를 표출하는 이들도 있다.

누구도 피해 여성을 비난하지 말라. 피해자가 그 시간에 그 곳에 있어서가 아니라 가해자가 그 시간에 그 곳에 있어서 범죄가 발생했다. 왜 여성이 피해자인 사건에서만 피해자의 잘못을 따지나. 피해 여성에 대해 말하지 말라. 얼굴도 모르는 이의 손에 난도질 당해 생을 마감한 그녀의 죽음이 얼마나 허망하고 안타까운 일일지 생각해보라. 여성에 대한 '묻지마 살인'은 예외적인 범죄가 아니라 피해자가 여성인 강력 범죄인 것이다. 개인의 무작위적 일탈이 아니며, 가해자 대다수는 사이코패스가 아닌 아주 보통의 남자들이다.

"여자는 죽어야 마땅하다"는 이들에게는 딱히 할 말은 없지만, 정말 이 세상 여자들이 다 죽어 없어지는 게 원하는 일인지 묻고 싶다. 인간이 동물과 다른 점은 생각하고, 말할 수 있다는 점이다. 전자의 조건이, 후자의 조건에 앞선다.

전체댓글 0