메르스(MERS·중동호흡기증후군) 대란은 공포를 불러온 만큼이나 '미담'을 양산했다. 위험 앞에서 두려움을 이기고 스스로의 이익을 포기하는 것은 칭찬 받을 만하다. 어느 정도까지는 개인의 이타적인 행동이 좋은 사회를 만든다는 것을 의심하지 않는다.

특히 일선에서 환자를 진단하고 치료한 의료인들의 노력이 컸다. 충분한 정보도 없이 경험하지 못한 질병에 대처하는 것이 그들이라고 왜 두렵지 않았을까. 직업 윤리만으로는 그 많은 부담을 감당하기 어려웠을 것이다.

의료 기관들의 노력도 제대로 평가받아야 한다. 허술한 시스템과 엉터리 대처로 사태를 키운 데도 있으나, 많은 병원과 의원들이 힘을 모았으니 그래도 일이 이만한 정도가 아닐까 한다. 공공의 이익을 생각했을 그들 병·의원은 대부분 이름도 빛도 없는 익명의 기관들이다.

보건소와 지방자치단체에서 애쓴 수많은 공무원들도 있다. 이번처럼 시스템이 제대로 작동하지 않으면 일선에서 일하는 실무자들은 더 힘들 수밖에 없다. "24시간 비상 체제를 유지하고 2교대로 주말도 반납한 채 메르스와의 사투를 벌이고 있다"는 표현은 어디 한두 군데 보건소에 한정된 것이 아니었다.

보통의 시민들이라고 빠질 수 있을까. 방역 당국의 조치와 지침에 한국 사람들만큼 잘 따를 수 있을까 싶을 정도다. 병원 쇼핑이다 뭐다 해서 환자들의 자세를 탓하는 주장도 있으나 우리는 그렇게 생각하지 않는다. 인권 침해라는 소리가 나올 법한 상황에서조차 사회와 공익 논리가 압도하지 않는가.

어느 사람이라고 예외가 될 수 없었으니, 그만큼 많은 당사자들이 고생하고 헌신했다. 학교, 군대, 야구장이나 시장과 같이 사람이 많이 모이는 곳에 이르기까지, 메르스는 온 국민을 동원했고 모든 시민의 자발성을 요구했던 셈이다. 그래도 이 정도에서 더 번지지 않는 것은 "국민들의 관심과 관련 당사자의 헌신적인 노력" 때문이라고 해도 크게 틀리지 않는다.

그러나 이렇게 정리하고 넘기기에는 영 불편하고 찜찜하다. 사실, 이 모든 것이 익숙하다. 이웃과 공익의 이름으로 협력하고 봉사하며 헌신하는 것. 그러고 보면, 세월호는 물론이고 태풍이나 가뭄과 같은 자연재해도 마찬가지가 아닌가. 투석실 근무를 자원한 간호사와 세월호 사건의 민간 잠수사가 무엇이 다를까. 요컨대 사회적 재난에 대처하는 개인의 희생과 봉사.

마땅히 좋은 일이나 그것으로 충분하지 않다. 더 큰 문제는 때로 구조와 현실을 왜곡한다는 점이다. 우선, 공익을 위해 양보하고 희생하라는 것은 흔히 폭력적인 강요다. 나아가 기본적인 권리와 인권을 침해하는 일도 많다. 그 많은 미담으로 묘사된 의료인들의 '헌신' 뒤에 어떤 일이 있었는가만 봐도 그렇다.

7월 16일까지 메르스로 확진된 환자 186명 가운데에 병·의원 종사자가 39명으로 전체의 21%에 이른다. (☞관련 기사 : ) 일부 의료 기관의 이해할 수 없을 정도로 허술한 보호 조치가 한 가지 원인이지만, 얽힌 이야기는 그리 간단치 않다.

의료진이 하루 2~3시간밖에 자지 못하거나 하루 12시간씩 격리 병동서 장시간 노동을 했다는 것은 그냥 소문이 아니다. (☞관련 기사 : ) 탈진해 쓰러지는 것은 빛나는 직업 정신이 아니라 감염의 위험에 노출된 가혹한 노동 조건이다. 자원 봉사자가 모여 모텔이나 고시원에서 숙박하면서 일을 했다지 않은가. 간호사가 방호복을 입고 7시간씩 투석실에서 '기꺼이' 일한다는 것이 '한국판 나이팅게일'로 상징된다. (☞관련 기사 : )

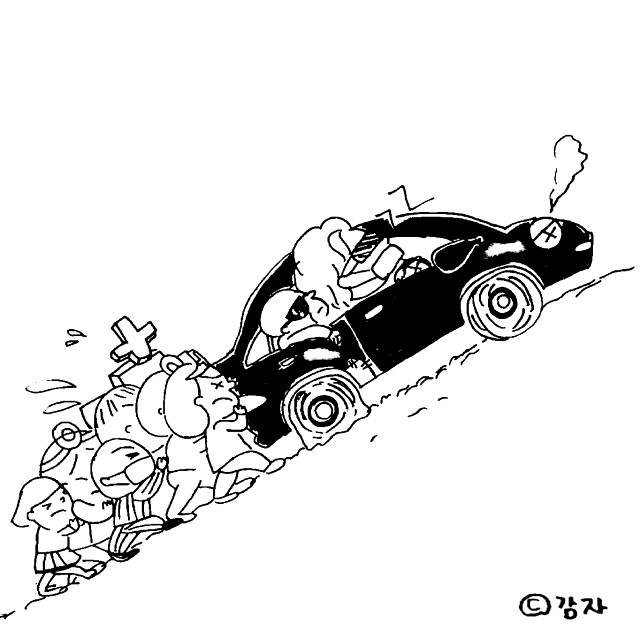

노동 강도와 감염의 위험은 어디로 가고, 영웅, 전사, 잔다르크, 사투와 같은 전쟁의 은유가 압도한다. 그리하여 국가와 사회를 위해 기꺼이 희생해야 한다면 생명과 안전이라는 (의료인에게도!) 기본적인 인권은 어떻게 보장할 것인가.

감염 의심자를 격리하는 문제도 마찬가지다. 감염병이 유행할 때 강제로 의심자를 격리하는 것은 반드시 인권 문제를 제기한다. 한 마을이 통째로 격리당한 순창군의 한 마을 주민들을 생각해 보라. 논에 물길 트러 가는 것조차 할 수 없었다니 현실의 어려움과 고통은 그냥 인권이란 말로 모자랄 것이다. 장관의 편지나 무료 건강 검진, 또는 성금으로 보상이 될까.

감염병을 막기 위해 의심자를 격리하는 것은 어느 나라 없이 논쟁적이다. 사회 전체의 이익과 개인의 인권이 필시 충돌하고 갈등하기 때문이다. 치열하고 날카로운 논쟁과 사회적 합의를 거치는 것이 당연하다. 그러나 이번 메르스 사태를 두고 인권을 생각해야 한다는 목소리는 찾기 어려웠다. 이 큰 재앙 앞에 개인이 희생하는 것은 지극히 당연한 것이었다.

그러나 개인의 희생이 당연한 사회, 집단의 이익이면 기본권조차 완전히 망각되는 공동체는 메르스만큼이나 재앙이다. 국립중앙의료원에서 치료받던 에이즈와 결핵 환자들이 갈 곳 없이 강제로 퇴원을 해야 했다는 것도 그 연장선 위에 있다. (☞관련 기사 : )

병·의원의 희생을 당연하게 보는 것도 가벼운 문제가 아니다. 어느 병·의원인들 메르스 사태를 가볍게 생각했을까. 현실의 손해를 무릅쓰고라도 환자와 스스로에 대한 조치를 (적어도 알려진 지침대로는) 다했을 것이 틀림없다. 국가가 책임을 다하지 못한 부분을 이들이 희생해서 메꾼 것이나 마찬가지다.

그러니 스스로를 격리하거나 문을 닫은 의료 기관더러 모든 희생을 감수하라는 것은 가혹하다. 모든 재정과 경영을 알아서 책임져야 하는 민간 기관이 공익을 위해 나선 적극적 윤리라 봐야 한다. 개인의 직업 윤리와 전문직의 책임을 넘는, 사회적 차원의 문제다.

지금까지 말한 것이 정의와 사회 윤리의 문제라면, '희생과 봉사' 모델은 또 다른 사태를 맞을 때 재현과 지속이 불가능하다는 현실적 문제도 포함한다. 같은 식으로는 현실과 실무가 작동하지 않을 것이라는 뜻이다. 제2, 제3의 메르스 사태를 막기 위해 가볍게 여길 문제가 아니다.

만약 민간 의료 기관의 희생을 희생으로 여기지 않고 당연한 것으로 무시한다면 어떤 일이 벌어질까. 다음에는 환자를 피하고 숨기는 것이 가장 중요한 동기, 행동 원리가 되지 말란 법이 없다. 걸핏하면 동원되는 공무원들의 비정상적 업무도 마찬가지다. 24시간 365일 '비상' 체제는 그 말 자체로 모순이자 현실성 없는 구호일 뿐이다.

정의의 문제든 현실성의 문제든, 유난히 개인의 헌신을 강조하는 것은 일종의 윤리적 지체 현상으로 보인다. 지금은 한국은 바로 시장 자본주의의 한복판이자 꼭대기가 아닌가. 그런데도 봉건과 별로 차이도 없는 전근대적 윤리를 금과옥조로 삼는다면 분명 어떤 시차(時差)와 시차(視差, parallax)가 있는 것이다.

그러나 국가가 비어 있는 곳에서 개인 윤리가 강조되는 것은 우연이 아니다. 도덕성과 윤리의 주체로 개인을 강조하고 그 속성으로 헌신과 봉사를 (자발성의 이름으로!) 강요하는 것이 그러한 (후퇴하는) 국가의 통치 이데올로기다. 책임을 노골적으로 시장에 퍼 넘기는 신자유주의 국가에서는 더 말할 것도 없다. 거기다가 개인의 희생 위에 쌓아 온 한국 사회의 그 질긴 '애국' 담론까지 보태진다면.

그나마 약간의 공간이 남아 있는 곳이 메르스와 같은 공중보건의 영역이 아닐까 싶다. 인구의 안전은 국가가 직접 그리고 전면적으로 모습을 드러내는 곳이기 때문이다. 이번과 같이 위기 상황에서는 더 그렇다.

당장은 끈질기게 시스템과 구조적 환경을 문제 삼는 것으로 '개인 윤리화' 경향에 대항해야 한다. 논란이 된 인력 문제만 해도 그렇다. 또다시 의사와 간호사의 헌신과 희생에 그리고 무슨 무슨 학회의 협조에 기댈 일이 아니다. 전문 인력이 확충되어야 하고 그것이 가능한 제도로 바뀌어야 한다.

<프레시안>은 시민건강증진연구소가 매주 한 차례 발표하는 '서리풀 논평'을 동시 게재합니다. (사)시민건강증진연구소는 "모두가 건강한 사회"를 지향하는 비영리 독립 연구기관으로서, 건강과 보건의료 분야의 싱크탱크이자 진보적 연구자와 활동가를 배출하는 연구 공동체를 지향하고 있습니다. (☞)

전체댓글 0