의사가 전염병 환자로 진단을 내리면 동장(洞任)은 24시간 이내에 지방장관 및 가장 가까운 경찰서에 보고하고, 지방장관은 그 사실을 관찰부에 보고하는 한편 인접한 군(郡), 가까운 병영 등에도 알리도록 했다. 그리고 관찰부는 1주일에 한 차례 환자 수, 치유자 수, 사망자 수를 내부에 보고해야 했다. 이 규정대로라면 전염병 발생 시 정부는 매주 전국적인 상황을 파악하게 되어 있었다.

또한 지방장관은 필요하다고 판단하면 내부에 보고한 뒤 피병원을 세울 수 있었다. 또 인민들도 지방장관의 허가를 받아 사설 피병원을 세우는 것이 허용되었다. 법률에 따르면 관립이든 사립이든 환자의 동의 없이 강제로 피병원에 입원시키지는 않았다.

그리고 해당 지역 관리는 전염병 환자가 생긴 집의 문에 전염병명을 써 붙이고 소독이 끝나기 전에는 외부 사람들의 출입을 금하도록 했다. 요컨대 보고, 피병원 설립, 환자 격리, 소독이 전염병 발생시의 가장 중요한 조치였다. 이런 공통적인 조치 이외에 전염병의 종류에 따라 약간씩 다른 조치들을 취했다.

콜레라의 경우 환자가 사용하는 변기 관리가 가장 중요한 일이었다. 환자의 변기에는 덮개를 씌워 변이 흘러넘치지 않도록 하고 환자가 변을 볼 때마다 석탄유(石炭乳), 생석회, 석탄산수를 뿌려 소독하도록 했다. 또한 환자의 의복, 침구, 깔개, 식기 등과 간병인의 의복 등 그리고 환자의 토사물에 오염되었을 가능성이 있는 물건들도 소독하도록 했다.

만약 간병인이 환자의 토사물이나 오염된 물품을 손으로 만졌을 경우에는 석탄산수와 승홍수(昇汞水)로 손을 씻어야 했다. 그리고 환자의 집에서는 음식물을 반드시 펄펄 끓여(煮沸) 먹도록 했다. 선박에서 비슷한 증세를 보이는 환자나 사망자가 발생한 경우에도 마찬가지 조치들을 취해야만 했다.

그리고 환자 인근에 사는 사람들은 환자가 있는 집에 일체 출입하지 않고, 환자 집에서 사용한 우물물은 먹지 말고, 인근 쓰레기장을 청소하고, 하수구를 정비하고, 음식물은 끓여 먹어야 했다. 그리고 설사와 구토를 하는 경우 신속하게 의사의 진료를 받아야 했고, 그러한 증세를 보인 사람이 사용한 변기와 토사물도 소독하도록 했다.

전염병의 전파를 막기 위해 교통 차단이 필요한 경우에는 차단 구역을 명확히 표시하고 의사, 관리, 필요한 인부 외에는 일체 출입하지 못하도록 했으며, 환자가 치유되거나 사망, 또는 피병원에 이송한 뒤 5일 동안 새로운 환자가 발생하지 않으면 교통 차단을 해제하도록 했다. 또한 환자가 사망하면 그 사체를 다른 무덤들과 떨어진 곳에 매장하고 나중에 이장하지 못하도록 했다.

<호열자 예방 규칙>에는 콜레라 예방 접종에 관한 언급은 없다. 실제로도 일제 강점 이전에 한국인들에게 예방 접종을 했다는 기록이 없다. 일본에서는 1896년 기타사토의 지휘로 일본 전염병연구소(傳硏)의 무라타(村田昇淸)가 콜레라 백신을 독자적으로 개발했으며, 1902년 유행 시에 고베 주민 7만여 명에게 처음으로 그것을 접종한 바가 있었다. 1886년 6월 고치(高知) 현립(縣立) 의학교를 졸업한 무라타는 1920년 말 조선에 와서 조선총독부의원 의관(醫官)을 거쳐 1921년 7월부터는 총독부 경무국 위생과장을 지냈다.

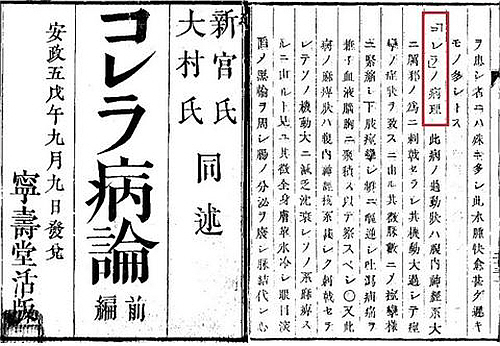

호열자(虎列刺)는 콜레라의 일본식 음역어(音譯語)로 "호랑이가 살점을 찢어내는 것과 같이 고통스럽다"는 뜻도 가지고 있다. 한국(조선)에서 언제부터 호열자라는 병명을 사용했는지 확실하지는 않지만, <한성주보> 1886년 7월 5일자에 호열자라는 표현이 나오는 것으로 보아 1880년대부터라고 생각된다. 이보다 앞서 1879년 콜레라 유행 시 일본인들의 요청으로 부산에 "소독소피병원"이 세워졌을 때 호열자라는 용어가 처음 소개되었을 수도 있다. 일본에서는 1850년대에 이미 콜레라(コレラ)라는 서양식 병명이 쓰였다.

|

| ▲ <콜레라(コレラ) 병론>(1858년)의 표지(왼쪽)와 콜레라의 병리를 언급한 부분(오른쪽). 일본에서는 최소한 이때부터 콜레라라는 새로운 병명이 쓰였다. ⓒ프레시안 |

한편, 장티푸스는 다음과 같은 방법으로 관리했다. 우선 장티푸스 또는 그와 비슷한 발열(熱性) 환자가 생기면 외부인과의 접촉을 금지했다. 그리고 환자 자택에서 간병, 치료하는 것을 원칙으로 하되 환자와 가족이 원하는 경우에는 피병원이나 그 밖의 적당한 가옥으로 옮겨 치료받을 수 있었다. 또한 장티푸스 환자의 변기, 의복 등 물품은 콜레라 환자의 경우와 같은 방법으로 소독하도록 했다. 환자 인근에 사는 사람들에 대한 조치도 비슷했다.

하지만 콜레라와 달리 교통 차단 조치는 하지 않았고, 환자 시체의 처리에 대해서도 별다른 규정이 없었다. 적리에 대해서는 전문(前文)만 있고 별도의 구체적인 규정은 없는 것으로 보아 장티푸스와 동일한 방법으로 관리했을 것이다.

디프테리아는 어린이에게 주로 발생하는 특성상 어린이 관리에 각별한 주의를 기울였다. 디프테리아 또는 유사 환자가 발생하면 그 집의 어린이는 다른 집에 피신하도록 했다. 그리고 용무가 없는 외부인의 출입을 금지시켰으며, 어린이는 무조건 환자 있는 집에 갈 수 없도록 했다. 간병인도 어린이와 접촉해서는 안 되었고 빈번히 붕산수(硼酸水)와 염화칼륨수(鹽酸加里水)로 양치질(含漱)을 하도록 했으며, 환자의 방에서 나오기 전에 석탄산수와 승홍수로 손을 씻어야만 했다.

환자의 객담, 침, 콧물을 닦은 종이와 천은 덮개가 있는 용기에 담아 소각하고 환자가 양치질한 약수(藥水)도 석탄산수로 소독한 뒤에 정해진 변소에 버리도록 했다. 환자가 사용하는 변기도 석탄산수로 소독하도록 했다. 그리고 환자가 사용한 의복, 침구, 깔개, 완구, 식기는 물론 간병인의 의복 등과 그밖에 오염된 의심이 있는 물건들도 적당한 용기에 넣어 소독해야 했다. 환자가 회복되는 과정에 있더라도 의사가 완치되었다고 인정하고 최종적으로 소독을 하기 전에는 어린이와 어울릴 수 없었다. 환자 집 인근에 사는 어린이들은 감기(感冒)에 걸리지 않게 각별히 주의를 기울이도록 했고, 혹시 감기에 걸리면 신속하게 의사의 치료를 받도록 했다.

디프테리아 환자가 많이 발생한 경우에는 의사가 그 지역 소학교, 유치원(1897년 일본인들이 부산 용두산 아래에 세운 '부산유치원'이 한국 땅에 세워진 최초의 유치원으로 알려져 있으며, 이 법령이 제정될 때까지 그것이 유일했다. 따라서 이 조항은 현실을 반영하는 것은 아니었다)에 찾아가 어린이들을 진찰하도록 했다.

의사는 교원들과 협의하여 환자가 생긴 집의 어린이는 환자가 완쾌할 때까지 다른 집에 피신시키는 것은 물론이고 그때부터 3주일 동안 등교, 등원하지 못하도록 했다. 기침이나 열이 나는 어린이는 신속히 귀가시켰고 의사의 치료를 받게끔 그 어린이의 집에 통보하도록 했다. 소학교나 유치원에 며칠 동안 결석하는 어린이가 생기면 교원들은 그 어린이 집에 결석한 이유를 알아보아야만 했다.

또한 디프테리아 유행 시기에는 평소보다 상학 시간은 늦추고 하학 시간은 당겼다. 어린이들이 목을 많이 쓰면 호흡기 감염증의 전파 가능성이 높아지고 건강에 무리가 온다고 여겨 음악 등 고성(高聲)을 내야 하는 과목은 유행이 끝날 때까지 수업을 하지 않도록 했다. 학교는 더욱 깨끗이 청소하고 휴식 시간에는 창문을 활짝 열어 충분히 환기를 시키도록 했다. 학교 곳곳에 어린이들이 침과 객담을 뱉을 항아리를 설치하고는 때때로 그것을 석탄산수로 소독하도록 했다.

이러한 조치들을 취했는데도 디프테리아가 계속 성행할 시에는 아예 소학교와 유치원을 폐쇄하도록 했다.

과연 그렇게까지 할 필요가 있었는지 의문이 들 정도로 과도하게 철저한 조치였다. 제대로 된 치료법이 없었고, 일본과 달리 디프테리아 항독소도 사용할 수 없는 형편에서는 그런 조치가 필요했었을 것이다. 하지만 실제로 그 법대로 조치를 취했는지는 자못 의심스럽다.

발진티푸스의 경우도 환자와 다른 사람들을 격리시키는 것이 첫 번째 조치였다. 환자의 방에는 간병인 이외에 가족들의 출입도 금했다. 환자는 자택에서 간병, 치료하는 것을 원칙으로 했고 환자와 관련된 거의 모든 것을 소독하도록 했다.

인근 사람들에 대한 조치는 다른 전염병과 별로 다를 바가 없었지만, 신체와 의복을 청결히 하도록 했고 과도한 노동, 노숙(露臥), 야행(夜行) 등 신체의 쇠약을 초래할 행위는 금지한 것이 특이했다. 또한 발진티푸스 유행 시 의사들은 빈민 부락을 순회 진료(巡診)하도록 했다.

마지막으로 두창의 관리에 대해 알아보자. 두창 또는 유사 환자가 발생한 경우, 그 환자 집및 인근의 아직 우두를 맞지 않은 미두아(未痘兒)와 우두 접종을 받은 지 5년이 지난 사람은 신속히 우두를 맞도록 했다. 환자가 발생한 집의 어린이는 어린이가 없는 다른 집에 피신하도록 했다. 그뿐만 아니라 그 어린이는 3주일 동안 소학교, 유치원에 갈 수 없었고 또 (부모는) 그 이유를 학교에 알리도록 했다.

두창의 경우에도 환자나 간병인과 관련되는 거의 모든 것을 환자가 완쾌할 때까지 철저히 소독하도록 했다. 그리고 환자의 두창 딱지가 떨어졌더라도 의사가 완치되었다고 인정하고 그 뒤 목욕, 환의(換衣)하기 전에는 어린이와 어울리는 것을 절대 금지시켰다.

이런 것들이 100여 년 전 한국 정부가 전염병을 예방, 관리하기 위해 취한 지침이었다. 이대로만 했다면 제법 효과를 보았을 터인데 실제 얼마나 시행되고 또 얼마나 효과를 거두었는지를 말해주는 기록은 거의 남아 있지 않다.

전체댓글 0