"인터넷의 시작이 미국이었다. 미국에서는 웹에 이미 수많은 콘텐츠가 축적되고 있었다. 정보 개방성도 높은 편이다. 정부와 의회, 대학 연구소들에 기업 연구소까지 기밀에 해당되지 않는 정보는 모두 공개를 했다. 미국 자체가 기록 문화가 발달돼 있기도 했다. 그리고 결정적으로 영어 사용 인구가 인도 같은 곳을 빼도 7억 명 가까이 된다. 이들이 인터넷에 쏟아내는 콘텐츠의 양이 어마어마하다. 이런 환경에서 가장 중요한 것은 '내가 원하는 정보를 얼마나 빨리 정확하게 찾아주느냐'였다. 그러니 구글과 같은 검색 중심 사이트가 성장한 것이다. 이에 비해 우리나라는 지금이야 인터넷 속도 측면에서는 세계 최강국이 됐지만, 인터넷 콘텐츠 환경 자체는 뒤늦게 열렸다. 인터넷이 열린 초창기에는 인터넷에 별로 볼 것이 없었다. 한국은 공공 영역의 수많은 자료들이 기본적으로 정보 공개가 안 되는 나라다. 기록 문화도 약하다. 한글 문화권이라는 한계도 있다. 일본도 구글이 아니라 야후재팬이 석권하고 있다. 그래서 포털 사이트가 콘텐츠를 수집하는 카페, 블로그 중심의 포털로 발전하게 됐다. 그리고 지식검색, 게임, 음원 판매와 같은 영역으로 확장을 거듭하면서 콘텐츠 집중화 현상은 점점 강화되고 있다."

|

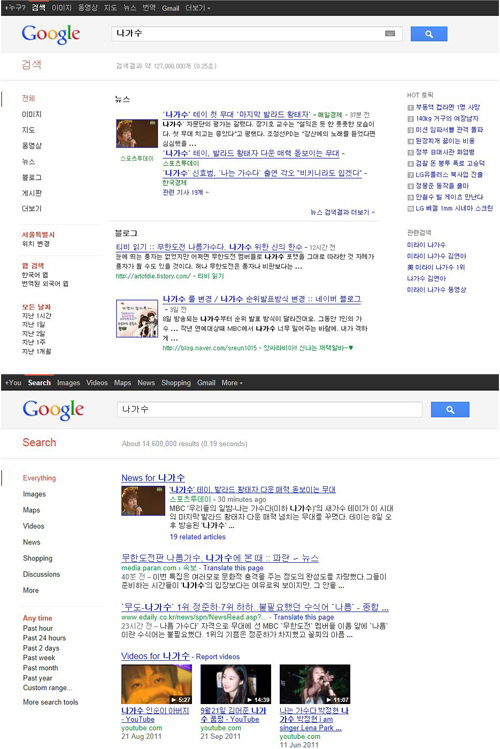

| ▲ 한글 구글과 영어 구글의 검색 화면 차이. 한글 구글에서는 'HOT TOPIC'이라는 사이드 링크 영역이 추가돼 있다. 한국적 인터넷 문화의 반영이라고 볼 수 있다. 한글 구글은 메인 페이지에도 이와 비슷한 영역을 설정했다가 삭제한 바 있다. |

그 중에는 '뉴스'도 포함이 됩니다. 현재 대부분의 포털 사이트들은 뉴스를 전면 가장 잘 보이는 자리에 위치 시켜 노출시키고 있습니다. 한 번은 이런 일도 있었습니다. KT가 2004년 포털사이트 파란을 만들면서 일간스포츠 등 스포츠/연예 매체 5곳과 거액에 독점에 가까운 계약(상위 5개 포털에 기사를 공급할 경우 KTH와 협의해야 한다)을 맺었습니다. 누리꾼들은 네이버와 다음을 버리고 파란으로 갔을까요? 결과는 기존의 스포츠/연예 매체가 아닌 스포츠/연예 전문 인터넷매체들의 탄생이었습니다. 오히려 신생 매체들이 네이버, 다음의 높은 트래픽을 안고 빠르게 영향력을 확대하게 됐습니다.

스포츠/연예 매체를 비하하고 싶은 의도는 없습니다. 대중들의 수요가 있기 때문에, 즉 시장이 있기 때문에 매체들이 계속 생겨나는 거겠죠. 미디어다음에 뉴스를 공급하는 매체를 봤더니 '온라인.인터넷'은 <노컷뉴스>, <데일리안>, <오마이뉴스> 세 곳입니다. 이에 비해 '스포츠.연예'로 분류된 곳은 18곳, '스포츠 전문지'로 분류된 곳은 29곳입니다. 3대 47. 네이트에 뉴스를 공급하는 업체는 '인터넷'은 <뉴데일리>, <데일리안>, <오마이뉴스>, <팝뉴스>, <헤럴드생생> 5곳이고, '연예/스포츠'로 분류된 곳이 27곳입니다.(네이버의 경우 위 다른 포털과 달리 언론사가 직접 편집하는 뉴스캐스트를 운영하고 있기 때문에 단순 비교가 어려워 따로 언급하지 않겠습니다.)

얼마 전 포털 사이트 뉴스 편집자의 고충을 들을 기회가 있었습니다. "하루 종일 곰 사진, 뱀 사진 오려 붙이기 하고 있으니 지겨워 죽겠다." 과장이 섞인 말인데, 요는 이렇습니다. 사회적으로 중요한 뉴스, 좋은 기사의 가치를 알지만 배치를 어떻게 하느냐에 따라 트래픽(페이지 뷰)의 차이가 확연하게 난다는 것이었습니다. 나름대로 편집 원칙을 세워 기본 가이드라인을 지키고는 있지만 누리꾼들의 뉴스 소비 성향에 따라 가느라 가볍고 자극적인 뉴스를 골라 전진 배치할 수밖에 없다는 것입니다. 기자가 되면 가장 먼저 배우는 내용이 "개가 사람을 물면 뉴스가 안 되지만, 사람이 개를 물면 뉴스가 된다"는 뉴스 가치에 대한 가르침이 있는데, 인터넷에서 보면 진짜로 사람이 개를 무는 일에 비견되는 일이 비일비재하다는 거죠.

독자들이 가볍다고 비난하는 것은 아닙니다. 포털 사이트들이 뉴스의 연성화를 주도하고 있다고 탓하는 것도 아닙니다. 어떻게 보면 사회가 선진화되고 안정될수록 뉴스가 연성화 되는 것은 당연한 흐름입니다.

<프레시안>을 아껴주시는 애독자 중에는 "프레시안 너무 무겁다. 프레시안에서도 가벼운 뉴스 좀 봤으면 좋겠다"고 요구하시는 분들도 있습니다. 만약 집권 여당의 전당대회에 돈봉투가 오가지 않고, 선관위 홈페이지에 디도스 공격을 가하는 저급한 일이 없는 사회라면, 대학생들이 비싼 등록금에 대출 약정으로 성인식을 치르지 않는, 집단 괴롭힘에 중학생이 자살하지 않는 세상이 돼서 뉴스라고는 진짜로 사람이 개를 무는 일만 남게 된다면 프레시안 역시 이런 기사들을 써야겠죠. 그러나 지금은 프레시안의 제한된 인력과 역량으로는 보다 진지한 이야기에 노력을 쏟을 수밖에 없는 것 같습니다.

PS. 지난 회 '어뷰징'에 관한 이야기가 나간 뒤 격려 메일 외에도 항의성 메일을 한 통 받았습니다. "잘난 척 좀 그만하라"고요. 별도로 답장을 보내지는 않았습니다. 이 글을 쓰는 이유는 다른 매체를 비난하기 위한 것이 아닙니다. 현업에 종사하면서 보고 느끼는 점을 공유하고 보다 나은 인터넷신문 환경을 만들기 위한 고민을 독자들과 함께 하고자 하는 것이니 너그러이 이해해주셨으면 합니다.

[다음 회에 계속]

[지난 회 보기]

①"굶길 순 있어도 울릴 순 없다"

②구글에서 날아오는 수표 한 장

③금요일 밤마다 찾아오는 벌레들

④2005년 황우석, 2008년 촛불…살벌한 추억

⑤TV보면서 기사 쓰는 기자들? '어뷰징'의 유혹

지금부터라도 광고 없는 페이지를 보시려면 하단의 캠페인 배너를 이용하시거나 다음 링크를 클릭 하십쇼.

☞프레시앙 가입

| 안녕하세요. 프레시안 전략기획팀장 김하영입니다. 프레시안이 2012년 새해를 맞이해 '광없페'라는 생소한 이름의 캠페인을 시작합니다. '광없페'란 '광고 없는 페이지'를 줄인 말입니다. 자발적 구독료, 혹은 후원회원을 뜻하는 '프레시앙'들에게 제공되는 서비스입니다. 프레시안 애독자들에게서 "지저분한 광고를 안 볼 수 없느냐"라는 요구가 많았습니다. 이에 '프레시앙'들에게는 광고가 전혀 없는 웹페이지를 서비스하자고 결정을 내렸습니다. 광고수입이 매출의 상당비율을 차지하는 입장에서 쉽지 않은 결정이었습니다. 그게 2011년 4월이었습니다. 그런데 저희 홍보 역량이 부족해서인지 아직 이 획기적인 서비스를 모르시는 독자 분들이 많습니다. 그래서 올 1월부터는 광고 없는 페이지를 대대적으로 홍보하고자 합니다. 저희가 이 캠페인에 공을 들이는 이유는 '광없페'가 단순한 서비스에 그치지 않는다고 생각하기 때문입니다. 본디 목적은 '프레시앙' 가입을 권유하기 위해서이지만 이렇게 제가 키보드를 두드리고 있는 이유는 독자 여러분들과 독립언론의 길, 광고에 대한 담론, 더 나은 인터넷 환경에 대한 고민을 공유하기 위해서입니다. 앞으로 한 달 동안 '광없페' 프로젝트를 진행합니다. 독자 여러분의 아이디어와 생각, 고민이 담긴 기고도 환영합니다.(보내주실 곳: [email protected]) <편집자> |

전체댓글 0