개별적으로 구매를 하면 곡당 660원(부가세 포함), 월정액으로 구매하면 40곡에 5500원이니까 1곡에 137.5원입니다. 단순 계산에 의하면 월정액으로 구매를 하는 것이 이득이겠지만, 필요한 곡만 개별 구매하는 것이 오히려 합리적이라는 판단이 섰습니다. 사실 음악 한 곡을 137.5원에 산다는 것도 께름칙한 일입니다. 만약에 개별적으로 곡을 구매하면 저작권자에게 더 많은 수익이 가지 않을까 기대도 해봅니다.

그런데, 이런 고민을 하고 있는 모습 자체가 돌이켜 보면 낯선 일입니다. 불과 5~6년 전만 해도 음악 mp3를 돈 주고 산다는 건 별로 생각해보지 못한 일이었습니다. 음반 가게에 가서 CD를 사서 리핑해 mp3 플레이어에 담을 수는 있었지만, 파일공유 사이트에서 쉽사리 mp3를 다운 받을 수 있었습니다. 무엇보다 mp3를 돈 주고 살 수 있는 인터넷 사이트도 드물었습니다. 지금은 기꺼이 돈을 내고 mp3를 다운 받고 있습니다.(여전히 어둠의 경로를 이용하시는 분들은 계시겠지만)

이 분야에서 선구적인 인물이 있습니다. 바로 스티브 잡스입니다. 그는 2003년 4월 '아이튠스 스토어'를 만들어 음악을 0.99달러에 팔기 시작했습니다. 한국의 '소리바다'와 마찬가지로 '냅스터'에 시름시름 앓고 있던 미국 음반시장에 일대 혁신이 일어났습니다. 아이튠즈 스토어는 런칭 6개월에 100만 곡이 판매될 될 것이라는 예상을 깨고 6일만에 100만 곡이 판매되는 경이로운 기록을 남겼습니다. 스티브 잡스는 이와 같이 말했습니다.

"일찍이 애플 초창기부터 저는 회사가 번영하려면 지적 재산을 창조해야 한다는 것을 깨달았지요. 사람들이 우리 소프트웨어를 복제하거나 훔쳤다면 애플은 파산했을 겁니다. 만약 소프트웨어가 보호를 받지 못한다면 새로운 소프트웨어나 제품 디자인을 개발할 의욕도 없어질 겁니다. 지적 재산에 대한 보호가 사라지기 시작하면 창조적 회사들도 모두 사라질 것이고 창업도 이루어지지 않을 겁니다. 또한 지적 재산을 보호해야 할 더욱 간단한 이유가 있었어요. 도둑질은 나쁜 짓이니까요. 그것은 사람들에게 상처를 입히고 자기 자신의 인격도 손상하지요."(<스티브 잡스> 627쪽, 월터 아이작슨 씀, 안진환 옮김, 민음사 펴냄)

|

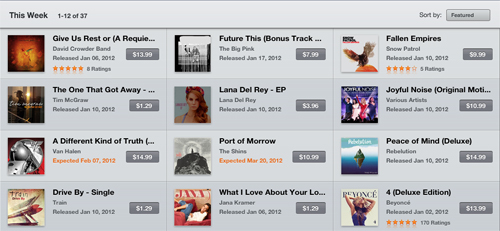

| ▲ 미국 아이튠스 스토어 화면. 앨범은 10~14달러, 1곡은 0.99~1.29달러 등에 판매된다. |

스티브 잡스는 또한 <에스콰이어>와의 인터뷰에서 이와 같이 설명했습니다. "음악을 훔치는 사람들의 80퍼센트는 그런 행동을 하고 싶어 하지 않을 것라고 믿습니다. 단지 합법적 대안이 없어서 그럴 뿐이지요. 그래서 우리가 그 합법적 대안을 만들자고 했지요. 음반사, 아티스트, 애플, 사용자 모두가 승자가 될 수 있도록 말입니다. 더 나은 서비스를 받을 수 있고 도둑이 될 필요도 없으니까요."

누구 덕분인지 단언할 수는 없지만 음원의 합법적 유통과 유료화는 이제 어느 정도 정착단계인 것 같습니다. 이 모델은 음악 분야를 넘어 영화와 동영상, 전자책 분야로에까지 확산되며 긍정적 역향을 미치고 있습니다.

'인터넷은 공짜'라는 문화를 깨고 모두가 유료화에 성공한 것은 아닙니다. '프리챌'은 2000년대 초반 112만 개의 커뮤니티를 가진 강자였습니다. 그러던 중 2002년 유료화를 선언하자 이용자들은 다른 대안을 찾아 썰물처럼 빠져나갔습니다. 프리챌의 유료화 실패는 '인터넷은 공짜'라는 인식을 극복하지 못 했다는 점, 서비스 차별화가 아닌 전면적 유료화가 이용자들의 반발을 불렀다는 점, 치열한 경쟁 속에서 이용자들이 이탈할 경로가 많았다는 점 등이 꼽힙니다. 경쟁 커뮤니티 사이트들은 '이사 서비스'라는 백업 서비스를 제공하면서 프리챌 탈퇴 회원 접수 전쟁을 벌이기도 했으니까요.

그 무렵 인터넷신문 업계에서도 유료화 모델을 잠시 고민한 적이 있었지만, 유료화는 언감생심이었습니다. 지난 회에 소개했던 '파란'의 스포츠신문 독점 모델도 비슷한 경우라고 볼 수 있습니다. 속된 말로 '이 바닥에는 대체제가 얼마든지 나올 수 있기' 때문입니다. 그리고 언론사로서는 기사가 더 많이 퍼져나가 영향력을 쌓을 필요도 있기 때문입니다. 치열한 경쟁 환경 속에서도 <프레시안>은 차별화된 콘텐츠, 고품격 기사를 독자들에게 전해드리고자 애써왔습니다. 그리고 창간 10년을 넘겼습니다.

사실 약간 속상한 것도 사실입니다. 힘들게 만든 콘텐츠가 그냥 '공짜'에 그칠 수밖에 없다는 것입니다. 그래서 '자발적 구독료 납부' 개념으로 '프레시앙'이라는 회원 제도를 만들었고, 많은 분들이 여기에 호응해주셨습니다. 그리고 프레시앙들을 위해 차별화된 서비스를 제공하고자 '광고 없는 페이지'를 만들기에 이르른 것입니다. 자발적 구독료를 내시는 회원들은 광고 없는 깔끔한 페이지를 볼 권리가 있다고 생각했기 때문입니다. 더불어 음반 시장이 질적 변화를 이뤘듯이 현재 인터넷 광고의 문제점을 공유하는 독자들에게 프레시안의 '광고 없는 페이지' 모델이 하나의 대안이 될 수 있지 않을까 하는 바람을 적어봅니다.

[다음 회에 계속]

[지난 회 보기]

①"굶길 순 있어도 울릴 순 없다"

②구글에서 날아오는 수표 한 장

③금요일 밤마다 찾아오는 벌레들

④2005년 황우석, 2008년 촛불…살벌한 추억

⑤TV보면서 기사 쓰는 기자들? '어뷰징'의 유혹

⑥구글이 한국을 점령하지 못한 이유는?

지금부터라도 광고 없는 페이지를 보시려면 하단의 캠페인 배너를 이용하시거나 다음 링크를 클릭 하십쇼.

☞프레시앙 가입

| 안녕하세요. 프레시안 전략기획팀장 김하영입니다. 프레시안이 2012년 새해를 맞이해 '광없페'라는 생소한 이름의 캠페인을 시작합니다. '광없페'란 '광고 없는 페이지'를 줄인 말입니다. 자발적 구독료, 혹은 후원회원을 뜻하는 '프레시앙'들에게 제공되는 서비스입니다. 프레시안 애독자들에게서 "지저분한 광고를 안 볼 수 없느냐"라는 요구가 많았습니다. 이에 '프레시앙'들에게는 광고가 전혀 없는 웹페이지를 서비스하자고 결정을 내렸습니다. 광고수입이 매출의 상당비율을 차지하는 입장에서 쉽지 않은 결정이었습니다. 그게 2011년 4월이었습니다. 그런데 저희 홍보 역량이 부족해서인지 아직 이 획기적인 서비스를 모르시는 독자 분들이 많습니다. 그래서 올 1월부터는 광고 없는 페이지를 대대적으로 홍보하고자 합니다. 저희가 이 캠페인에 공을 들이는 이유는 '광없페'가 단순한 서비스에 그치지 않는다고 생각하기 때문입니다. 본디 목적은 '프레시앙' 가입을 권유하기 위해서이지만 이렇게 제가 키보드를 두드리고 있는 이유는 독자 여러분들과 독립언론의 길, 광고에 대한 담론, 더 나은 인터넷 환경에 대한 고민을 공유하기 위해서입니다. 앞으로 한 달 동안 '광없페' 프로젝트를 진행합니다. 독자 여러분의 아이디어와 생각, 고민이 담긴 기고도 환영합니다.(보내주실 곳: [email protected]) <편집자> |

전체댓글 0